「サックスをやってみたいけど、難しそうだな…」

「ひとりでも吹けるようになるだろうか…」

「音は出るようになったけど、なかなか上達しない…」

サックスに憧れて「やってみたい」と思いながらも不安で始められずにいる方、また始めてみたものの思うようにいかず悩んでいる方もいらっしゃることと思います。

サックスは管楽器の中でも比較的簡単と言われている楽器で、ポイントをおさえて練習すれば、誰でも吹けるようになる楽器なんです!

もちろんプロのようにとまではいかなくても、吹きたい曲を人前で披露するなんてことも夢ではありません!

サックスの講師を務めてきた中で、生徒さんの悩みを解決してきた経験を活かして、ひとりでも演奏できるようになるコツなどをご紹介したいと思います。

サックスについて

サックスってジャズやポップスでよく聴くカッコいい楽器だよね!

吹いてみたいけど独学でもできる楽器なんだろうか、、、

サックスでカッコいいフレーズや曲を一度は聴いた事がありますよね。

ジャズやポップスで活躍しているサックスですが、実は独学でも始められる意外と簡単な楽器なんです!

まずはサックスについて少し覗いてみましょう!

始めに、みなさんが「サックス」と呼んでいる楽器ですが、正式名称は「Saxophone(サクソフォンやサキソフォン)」と言います。

サクソフォンは楽器の中でも比較的歴史が浅い楽器で、発明した人も分かっている珍しい楽器なんです。まずはサクソフォンの歴史から見てみましょう!

~サクソフォンの歴史:生誕からジャズ、そして現代へ~

柔らかな音色と力強さを兼ね備え、いろんな音楽ジャンルで活躍するサクソフォン。その誕生から現代までの歴史には、音楽の進化と文化的な広がりが凝縮されています。

まずは、サクソフォンの生みの親であるアドルフ・サックスの物語から、楽器がジャズや現代音楽で活躍するまでの歴史をたどってみましょう。

● サクソフォン誕生の背景

19世紀初頭、音楽の世界ではオーケストラや軍楽隊がますます重要な存在となり、新しい音色や楽器の開発が進んでいました。この時代にサクソフォンを生み出したのが、ベルギー出身の発明家 アドルフ・サックス (Adolphe Sax) です。

アドルフ・サックスは楽器製作家の家庭に生まれました。幼少期から楽器製作に親しみ、優れた才能を発揮していました。

彼は「木管楽器の柔らかさ」と「金管楽器の力強さ」を融合させた新しい楽器を作りたいと考え、1840年代に現在のサクソフォンを発明しました。

1846年には、サックスはサクソフォンを特許登録し、楽器界に革命を起こしました。当初、この楽器は軍楽隊やクラシック音楽で使用されることを意図して作られており、フランス軍楽隊をはじめとする多くの楽団で採用されました。

● サクソフォンとジャズの黄金時代

20世紀初頭、サクソフォンはアメリカに渡り、「ジャズ」の世界でその真価を発揮し始めます。

ジャズの黎明期からスウィング時代にかけて、サクソフォンはその柔軟な音色と即興演奏に適した特性から、ジャズを象徴する楽器としての地位を確立していきました。

この時代、サクソフォンは単なる楽器以上の存在となり、自由や創造性を象徴する文化的なアイコンへと昇華しました。

● サクソフォンの現代的な役割

現在、サクソフォンはジャズに限らず、クラシック音楽、ポップス、ロック、さらには現代音楽や映画音楽まで、幅広いジャンルで使用されています。

また、テクノロジーの進化により電子楽器との融合も進み、新しい音楽表現の可能性が広がっています。

サクソフォンの歴史は、音楽そのものの進化と文化的な変化を映し出す鏡ともいえる存在です。アドルフ・サックスの手によって生まれたこの楽器が、いろんなジャンルを通して多くの人々を魅了し続けているのは、その柔軟性と可能性の広さからなんですね。

2.サックスの始め方

なるほど。だからジャズやポップスのイメージが強いんですね。

サックスについては何となく分かったけど、、、

独学でも吹けるようになるの?

サックスは、吹けます!

最初にもお伝えしたように歴史が浅い分、指使いなども、色んな楽器の良いとこどりで発明されてるんです!

なるほど!

でも、アルトとかテナーとかありますよね?

どうやって始めたらいいの?

アルトもテナーも同じサックス!

迷ったらアルトサックスから始めるといいかも!

これからサックスに挑戦してみたいと思っても、何から始めたらよいか分からないですよね。

ここからは楽器の始め方についてお話していきます。

①楽器を決めよう!

まずは楽器を決めます。サックスにはいくつか種類があり、それぞれ形や音色に特徴があります。

自分の好きなサックスの曲やサックスの音色から決めても良いです。

サックスの種類と特徴を見ていきましょう!

サクソフォンの種類と特徴

サクソフォンにはさまざまな種類があり、それぞれが異なる音域と魅力を持っています。

ソプラノサクソフォン:高音域でクリアな音色。主にソロで使用されることが多い。

アルトサクソフォン:初心者向けとしても人気で、柔らかく明るい音色。

テナーサクソフォン:力強く豊かな音色で、ジャズシーンで特に活躍。

バリトンサクソフォン:低音域で深みのある音色を持ち、アンサンブルで重宝される。

他にも、ソプラノよりさらに高音域のソプラニーノ、バリトンよりさらに低音域のバスもありますが、一般的なのはこの4種類です。

どれにするか決まっていないなら、アルトから始めるのがおススメです!

上で紹介した4種類の中ではアルトサクソフォンが、息使いなどのブレスコントロール、また演奏する際の姿勢も作りやすく、これから始める方にとっても入りやすい楽器と言えます。

そして、実はアルトサクソフォンが吹ければテナーもソプラノもバリトンも、どのサクソフォンも吹けるようになります!

なので、決まってないという方はぜひアルトサクソフォンから始めてください!

②楽器を用意しよう!

よし!それならアルトサックスから始めよう!

さっそく初心者セットでも買って始めるぞ!

ちょっと待った!

楽器を買うのに焦りは禁物です!

楽器を決めたら一日も早く吹けるようになりたい!

そんな気持ちから焦って楽器を買ってしまいがちです。

でも焦らずよく検討することが大切です。

楽器選びはよく相談を受ける悩みのひとつです。

楽器を購入する際、多くの方が「高額なサックスと安価なサックスは何が違うの?」と疑問に思うはずです。

その価格差は数万円から数十万円、時には100万円以上になることもあります。

楽器を選ぶ際には、品質、音色、演奏性、耐久性といったポイントをおさえて選ぶことが大切になってきます。

高額なサックスと安価なサックスの違いをポイントごとに説明しますね!

ポイント① 材質の違い

サックスの主要な素材は主に「真鍮(黄銅)」です。真鍮も純度が高いものや材質の密度が音響特性に影響してきます。また、仕上げの違いで、金メッキや銀メッキが施され音色に深みを出すことが出来ます。

真鍮の質が低いことでコストを下げることはできますが、音の響きや音色に影響してきます。

ポイント② 音色の違い

音色はサックスの品質を判断する大きなポイントです。

設計や材質が良くなれば音響特性を最大限に引き出し、豊かで深みのある音色を得ることができます。

高音から低音まで均一に美しい音が出るため、幅広いジャンルで使用可能。

そして音の響きがよく、長時間吹いても疲れにくいのもポイントです。

コストを下げると設計や材質も質が低下してしまうため、音が薄っぺらくなったり、低音域や高音域で音のムラが出やすいこともあります。

初心者が練習用として使う分には問題ない音質かもしれませんが、「良い音」を追求しようとするのは難しいでしょう。

ポイント③演奏性の違い

サックスはキー(指で押さえる部分)の操作性や吹き心地が演奏のしやすさに大きく関わります。

設計や構造がしっかりしていると、キーの位置や動きが非常に精密で、指が自然にフィットする感覚があります。また、音の立ち上がりが良く、吹き込んだ息がスムーズに音として反応してくれます。

逆にキーの位置が微妙に不正確だったり、使っているバネの質が落ちると操作性も悪く、音の立ち上がりが鈍くなったり、特に早いパッセージ(速い曲)で演奏のしづらさを感じる事があります。

ポイント④耐久性の違い

サクソフォンは定期的にメンテナンスが必要な楽器ですが、その耐久性にも大きな差があります。

高品質の素材であれば、長年使用しても変形しにくく、安定した音質を保てます。キーのパーツやタンポ(音孔をふさぐ部分)も耐久性の高い素材で作られていると、適切なメンテナンスをすることで、一生ものとして使う事もできます。

コストを抑えるために、素材やパーツの耐久性が低くなると調整が狂いやすく、長期間使用するとキーが緩む、音が不安定になる等の症状が出てきて、修理やパーツの交換が頻繁に必要になる場合もあります。

ポイント⑤ブランドの違い

サックスの価格には、ブランド力も大きく影響します。有名ブランドの楽器は高価ですが、その分信頼性や品質が保証されています。

・高額サックスの代表ブランド

セルマー (Selmer):プロ奏者に愛されるフランスの老舗ブランド。音色と演奏性が最高峰。

ヤマハ (Yamaha):品質の高さと安定した音色で幅広い奏者に支持されています。

ヤナギサワ (Yanagisawa):日本発の高品質ブランドで、特にクラシック奏者に人気。

・安価サックスの代表例

中国や台湾の無名ブランドや初心者向けのエントリーモデル(価格が5~10万円程度)。

安価で購入できるものの、上級者やプロ奏者には物足りない部分が多いです。

どちらを選ぶべき?

選ぶ際には、自分のレベルや予算、目的を明確にすることが大切です。

高額サックスは吹きやすく、良い音色を出しやすい特徴があり、上達を目指す人や長く続けたい人には良いです。

ただ一方で、安価なサックスも気軽に始めたい初心者に向いています。

長く楽器を続けたい人や、より良い音色を求めたい人など、ある程度の上達を目指しこれからもずっと続けられる趣味にするつもりなら、ある程度の楽器を用意して始めることが一番の上達への近道です。

目的や予算に合わせて、最適なサックスを選ぶ事が大事です!

3.サックスのアクセサリーについて

楽器の違いでそこまで変わるんですね!

よく考えないといけないですね!

そうですね!

これから頑張って上達を目指すなら、

吹きやすい楽器で無理なく練習すること

が上達の近道なんです!

楽器が決まったら早速練習できますね!

どうやって音を出すんですか?

サックスの音の出し方はリードと言う板を振動させて発音します。

ここでもうひとつ大事なポイントについてお話しますね!

楽器と合わせてもうひとつ大事な部分があります。

サックスは金属でできていながら、木管楽器になります。その理由は音の出し方!

ここではサックスの音の出し方を中心にサックスのアクセサリーについて見てみましょう。

サックスの音の出し方はクラリネットと同じ仕組みです。と言われてもピンと来ないかもしれませんので、詳しく解説していきます。

まずクラリネットやサックスは「シングルリード楽器」と言われ、一枚の薄い板(これがリード)を振動させて音にする楽器です。

仕組みとしては、マウスピースにリガチャーでリードを固定したセットが音を出す心臓部分になります。

心臓部分です。

出てくる音に直結するというわけです。

実は楽器本体と同じくらい重要で、アクセサリーもブランドやモデルなどの違いで組み合わせは数百通りにもなります。

この組み合わせ次第で吹きやすさは全く異なり、さらには出てくる音色や音質に大きく関わってきます。

ジャズやポップス、クラシックや吹奏楽と言った幅広いジャンルへの対応が出来るのも、ここひとつで変わって来るからと言っても過言ではありません。

①マウスピース

役割:リードの振動を音に変え楽器に伝える重要なパーツ。

形状などの違いにより、音色に大きな違いが出てきます。

ジャンルごとに適したマウスピースを使用することで、必要に合わせたサウンドを得ることができます。

②リガチャー

役割:マウスピースにリードを固定するためのパーツ。

リードの振動をマウスピースに伝える重要なパーツで、リードの支え方の違いや材質、仕上げの違いでもサウンドに大きく影響してきます。

③リード

役割:マウスピースに固定されたリードの薄い先端が振動することで音に変わる。

材質は一般的にケーン(葦の仲間)と言う植物から作られたものです。

ほかに耐久性に優れた樹脂製、ファイバー製などもあります。

リードはカットや削り方で各ジャンルに合わせたサウンドを得ることができます。

また、硬さ(先端の薄さ)によって吹きやすさやコントロールのしやすさにも大きく影響します。

④ストラップ

役割:正しい姿勢を保って楽器を支えるために吊るすためのストラップ

サックスは金属製の楽器でアルトサックスでも約2.5kgほどあります。

そんな重い楽器を無理なく正しい姿勢で演奏できるように、楽器を支えて演奏します。

首から下げて吊るすタイプが一般的ですが、ハーネス状のものなどもあり、楽に演奏できるよう自分に合ったものを選びましょう。特に首元を広くとれるものがおすすめです。

お手入れ用品について

楽器を長持ちさせるためには日々のお手入れが重要!

お手入れ用品も揃えましょう!

●コルクグリス

楽器のネックのコルクに塗り込み、マウスピースの挿入をスムーズにします。

●クリーニングスワブ

演奏終了後の楽器内部の水滴を取り除くための掃除道具です。

錆や腐食を防ぎます。

●クリーニングペーパー・パッドドライ

トーンホール(楽器の音孔)とタンポの間についた水滴を取り除きます。

タンポが痛むのを防ぐため演奏終了後は水滴を取り除きましょう。

●クリーニングクロス

楽器の表面についた指紋や汚れを取り除きます。

汚れがひどい場合はポリッシュ等を使い掃除します。

4.おすすめの教材・楽譜、練習アイテムについて

楽器とアクセサリーの事はだいたい分かりました!

これでやっと吹き始められるぞ!

でも、どんな練習から始めたらよいの?

そうですね!

楽器を吹き始める準備は整いました。

早速音の出し方から始めていきたいのですが、適当に進めても効率が悪いので、おすすめのテキストを紹介しましょう。

初心者用の教材などを使い順序良く進めることで効率よく練習を進めることができます。

楽譜が読めなくても始められるテキストや、楽譜も一緒に覚えたいという場合にも使える教材もあります。

私がレッスンで使っていた教材なども紹介してみたいと思います。

おすすめの教本

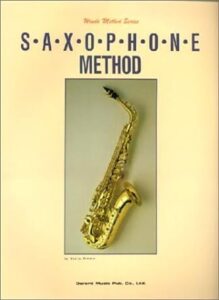

【管楽器メソード・シリーズ サクソフォ―ン教本】

ドレミ楽譜出版社 大室勇一著

この教本は、私がレッスンをする際にも活用させていただいてました。

大室勇一先生の教本は多くの講師が使っているのではないかと思います。

この教本は初めてサックスに触れる方にも、これから音楽を始めようという方にも対応できる内容になっています。

[Amazonで購入][楽天市場で購入]

【DVD&CDでよくわかる! はじめてのアルト・サックス New Edition】

リットーミュージック 緑川英徳著

この教本は、DVDの参考映像があるため、楽器のセッティング方法等一人でも基本を動画で見ながら進めることが出来ます。またCDも付属しており、教本に掲載されている楽譜と連動した参考演奏とカラオケによる演奏も楽しめます。

【超・初心者のための アルトサックス入門 [新版] <はじめての管楽器入門シリーズ>】

デプロMP

この教本は、楽譜が大きく、これから始めるシニアの方にもおすすめの教本です。シニアに限らず、初めての方でも、サックスの基本を簡単で吹きやすい音域の曲で学べるように作られているため、楽しみながら続けられると思います。

練習アイテム

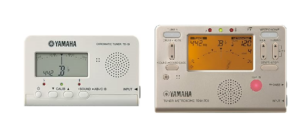

・メトロノーム

テンポを一定に刻んでくれるアイテムで、練習には必須アイテムです。

・チューナー

出した音を計測して正しく音程を保てているかを確認するアイテムです。

ある程度音が出るようになったら、自分の音を確認しながら練習することも大事!

メトロノームとチューナーどちらも使える製品もあります。(写真右)

・番外編

アプリ紹介

Tunable

チューナーとメトロノームと録音等を網羅したアプリ、有料アプリなりの高性能アプリです。私も活用してます。

5.レッスンについて

ここまで色々教えてもらったので早速始めていきます!

ところで色々教えてもらって分かったことも多いけど、

やっぱり先生に教えてもらう方が良いのかな・・・

そうですね、不安もあると思います。

独学でやりきる人もいますよ!

ただレッスンに通う事のメリットもあります。

ここでは、レッスンに通うメリットを上げてみたいと思います。

~レッスンのメリット~

・分からないことを直接質問できる

練習をしていて疑問に思ったことなどをレッスン時に質問できることは大きいです。一人で悩むことも無いですし、解決策をすぐに聞くことができるので、効率は良いと思います。

・変な癖がつかないよう指摘してもらえる

一人で練習していると、気づかないうちにおかしな癖がついていたりすることがあります。そういう点では、第三者に聞いてもらいアドヴァイスをもらえるので、悪い癖がつくことは少ないでしょう。先生にも癖がある場合はそれを受け継いじゃいますが・・・

・発表会など演奏の場がある

レッスンに通っていると、定期的に発表会など演奏の場があったりします。人前で演奏するのは緊張もするけれど、目標設定にもなり上達の近道とも言えます。

・ほかの受講生との交流など

発表会などを通じて横の繋がりを作ることができる。先生や音楽教室によってはそういう場を作ってくれていたりします。

レッスンに通う事で得られるメリットや上達の近道と言う所もたくさんあります。お金や時間に余裕がある方はレッスンも検討してみると良いでしょう。

独学で始めるメリットもお伝えしておくと、お金を掛けずに自分のタイミングで好きな時にすぐ始められると言う事でしょう!

7.まとめ

ここまで、サックスについて色々とお伝えしてきました。

・サックスがどんな楽器か知る。

・自分に合った楽器を選ぶ。

・マウスピースなどのアクセサリーも自分に合わせてしっかりセッティングする。

・自分のレベルに合わせた教材でスタートする。

簡単にまとめるとこんな感じです!

独学で始めるのは難しいイメージがあるかと思いますが、しっかり準備してまず始めてみることが一番の近道です。そして何より、サックスを吹くことを楽しむことが一番大事なポイントです!

この記事が一人でも多くのサックス練習者の手助けになればと思います。

コメント